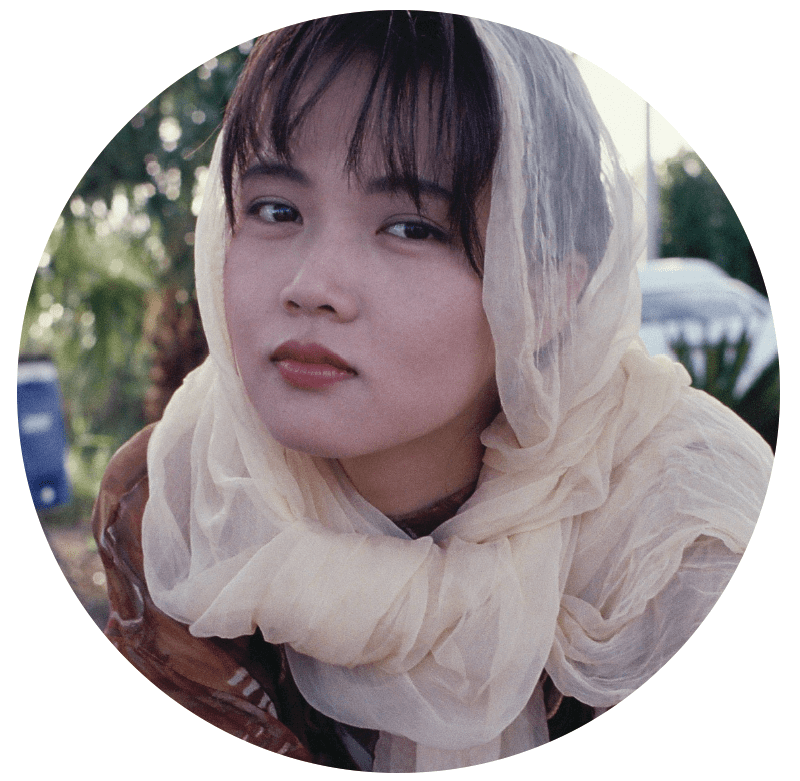

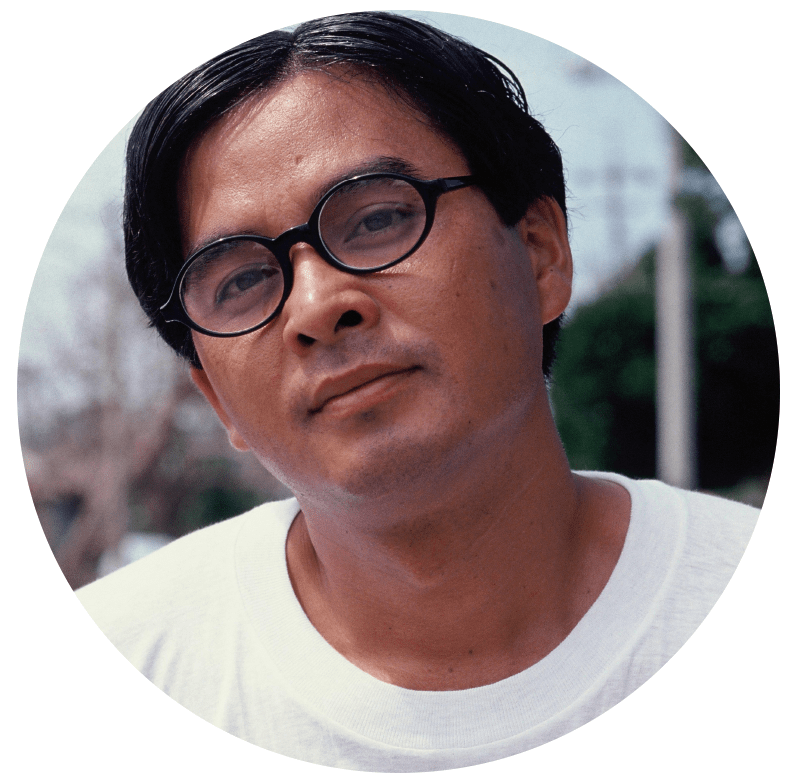

「沖縄ブーム」という言葉をよく耳にするようになった。りんけんバンドやネーネーズのコンサートはもちろん、渋い沖縄民謡のコンサートも、東京では超満員の盛況である。観客の多くは若い世代。1月から2月にかけて国立博物館で開催された、復帰20周年記念特別展「沖縄の歴史と文化」も大盛況だった。ヤマトの人々がこれほど沖縄に引き付けられるのは、オリジナルの文化を堂々と、しかも軽々と楽しんでいるウチナーンチュがうらやましいほど魅力的に見えるからだろう。3人の監督は、琉球大学映画研究会で出会った仲間。一番年上の中江裕司さんが31歳で、真喜屋力さんと當間早志さんは1966年生まれで今年26歳という若さだ。

中江「今までずっと3人でやっていかたから、3人同時にデビューできる企画を考えて、今回のようなオムニバスになりました。オムニバスなんだけどストーリーはずっと続いている。続きながらも、3本がそれぞれ個性を発揮している。こういう形は僕らにしかできないなって思ったんです。3人が協力しないとできないですからね」

中江さんが言うように3本はそれぞれ個性的で、ストーリーの続いた長い一本の映画を見たような充足感とともに、オムニバス映画の楽しさが味わえる作品になっている。しかし、この方法、けっこうたいへんだった。

中江「脚本でもね、お互いの影響がある。第1話で作ったキャラクターは、第2話第3話でも使わないといけない。それに対して僕はいやだとか、自分はこうしたいとかね、やっぱりあるんですよ」

真喜屋「別のプロジェクトを組んでいれば頭の切り替えもできるんだけど。パートとパートの切り替えが大変でした」

當間「まあ、そこは適当に」

中江さんが言うように3本はそれぞれ個性的で、ストーリーの続いた長い一本の映画を見たような充足感とともに、オムニバス映画の楽しさが味わえる作品になっている。しかし、この方法、けっこうたいへんだった。

中江「脚本でもね、お互いの影響がある。第1話で作ったキャラクターは、第2話第3話でも使わないといけない。それに対して僕はいやだとか、自分はこうしたいとかね、やっぱりあるんですよ」

真喜屋「別のプロジェクトを組んでいれば頭の切り替えもできるんだけど。パートとパートの切り替えが大変でした」

當間「まあ、そこは適当に」

言うことも個性的。

学生時代に作っていた自主制作映画とは、けた違いに大勢のスタッフを仕切る現場の苦労も多かったようだ。自分が演出する番になると、3人が3人とも口内炎になったという。「神経使うと、口内炎になるんだなあ」。でも、どんなに大変でものびのびしているのが若さのいいところ。島人との楽しいエピソードも疲労してくれた。ロケ地・伊是名島の公民館をカラフルに塗り替えて、具良間島役場として使ったのだが、

真喜屋「村の中でクルマを運転してると、おばあちゃんがヒッチハイクしてくるんですよ。で、「おばあちゃん、公民館の色変えてへんでしょ」って言ったら「うーん、きれいんなってよかったさあ」って。そのくせ、撮影終わって僕らが島を出るころになったら「ちゃんと白く戻しといてよ」だって。おばあは、その場その場で生きてるからなあ」

おばあたちのパワフルぶりは、3人とも口をそろえて讃えるところだ。

エキストラとしても島のお年寄りが大勢参加している。しかし、映画の撮影には待ち時間がつきもの。暑い中を1時間2時間と待ってもらうこともある。おばあ達は、もちろん文句を言うのだが。

真喜屋「協力をお願いする係がいるんですけど、その子が何回文句を言われても頼みに行ってくれて。撮影の時に僕が「おばあちゃん、ありがとうね。来てくれて」って言ったら「あの子が涙流して頼むんだもの、もう。来ないといけん。泣きそうだのに」って。最後の打ち上げパーティーでも「俺、文句は言うけど楽しかったよ」って言ってくれた人がいて」

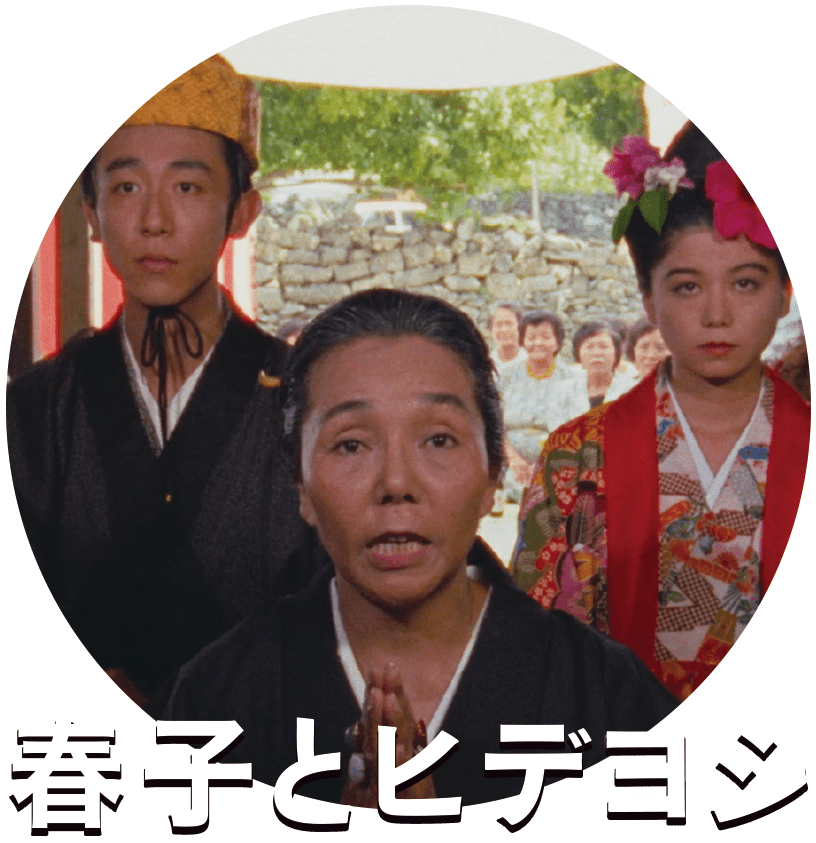

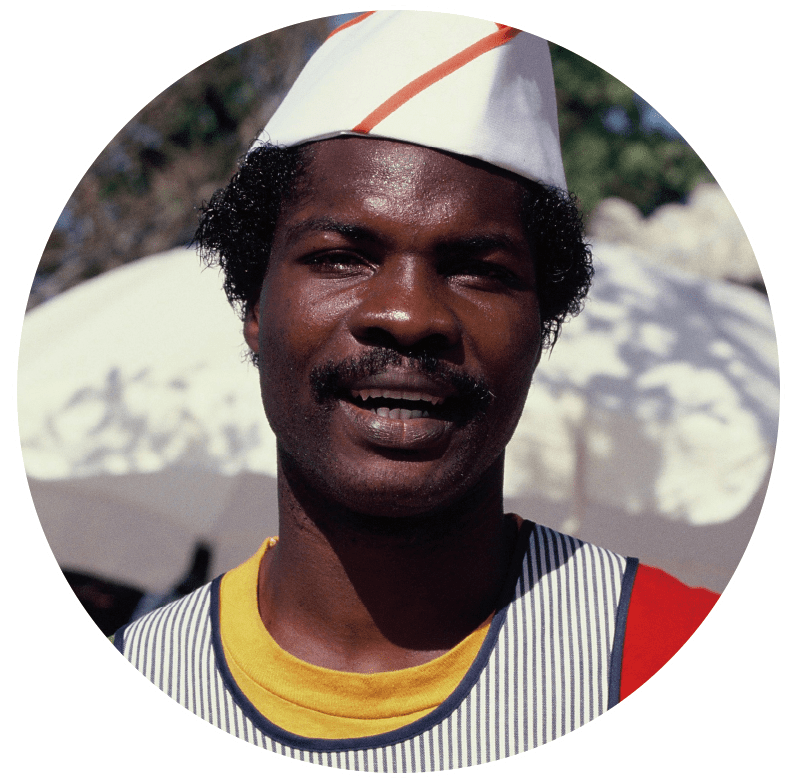

撮影中は、ベテランの役者達にもずいぶん助けられたそうだ。特に、テルリンこと照屋林助さんは、待ち時間におなじみのCMソングを歌って、みんなの気持ちをほぐしてくれたというからさすがだ。林助さん以外でも『パイナップル・ツアーズ』には沖縄芝居の役者たちが出演している。平良とみさんは、小柄だが堂々とした体の、これぞ沖縄のおばあといった雰囲気を漂わすベテラン女優。麗子おばさん役のオペラ歌手・兼島麗子さん、オーディションで選ばれた新人の富田めぐみや仲宗根あいのさんなど、魅力いっぱいの女優陣。また、笑築過激団からは人気者の川満シェンシェイをはじめ数名が出演。ポップで楽しい映画になった。

本土の役者としては、利重剛さんと洞口依子さんという個性派が参加。ウチナーンチュはウチナーンチュが演じ、ヤマトンチュはヤマトンチュが演じるという、シンプルでまっとうな仕組みなのだ。だから見ていて、おかしなギクシャク感がない。

真喜屋「この映画は、古いものから新しいものから全部ごっちゃにして、何ができるかをやってみたかった。出演者もベテランから素人からいろいろです。いろんな世代の人が楽しめる映画になったと思います。若い世代も年寄りもそれぞれが、今までに見たことがなかったものを見て、それをおもしろいと思ってくれたらいいな」

ところで、真喜屋さんと當間さんは高校も一緒。那覇生まれの那覇育ちだ。映画の編集作業のために、東京で初めて3カ月以上も暮らした。東京にいると、本土と沖縄の違いをひしひしと感じる毎日らしい。どういう風に違うんですか? 「人間が違う。見るからに顔が違う。日本人がいっぱいいるなって思うんですよ」「電車なんか乗ると、みんなテレビドラマみたいな言葉でしゃべってるしなあ」。住むにはやっぱり沖縄がいい、という二人。ウチナーンチュの若者として、最近の沖縄ブームをどんなふうに捉えているのだろうか。

當間「もの珍しいから注目されているんでしょう。東京にいると、自分たちはここでは特殊なんだってやっぱり思います。区別されたら、嫌われるか好かれるかのどちらかだと思うけど、僕らの場合は気に入られてるみたいだからラッキー。今、沖縄では、伝統をただ受け継ぐのではなく、それを料理して新しい何かを生み出していく動きが生まれてるんじゃないかと思う」

映画に関して言えば、沖縄で映画を作ること自体が新しいとも言う。

當間「沖縄映画っていうジャンルとして作ってもいいんじゃないかと思った。沖縄っていうと、海がきれいで人情が豊かっていう決まったイメージで捉えられがちだけど、そうかなあって思うんです」

真喜屋「日本映画っていうひとつのカテゴリーにはめ込みたくない。枠をとっぱらって見てもらいたい」

中江「とにかく沖縄を全面に出そうというのはないんです。沖縄の人間が作るんだから、沖縄を特に意識しなくても出るものは出るでしょう?」

今の沖縄から飛び出した、若くのびやかなパワーに期待しよう。